:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/5XHBVPLFTFGKLLZZ34E5QP4S5Q.jpg)

1 / 3 El inicio de "Por breve herida", de Margo Glantz - 3

2 / 3 El inicio de "Por breve herida", de Margo Glantz - 2

3 / 3 El inicio de "Por breve herida", de Margo Glantz - 1

Es difícil definir el horror.

El gemido demente del terror.

Los adjetivos deletrean el horror constelando la prosa de Bataille en el cielo urinario de Historia del ojo o flagelan una grieta para derruir La casa de Usher de Edgar Allan Poe. Pero en lugar de ahogar con su literalidad obsesiva el sentimiento brutal que se intenta convocar, se alcanza una abstracción casi matemática, gracias a la repetición de la palabra horror, de la misma manera en que la repetitiva imagen de la boca abierta y dentada de Inocencio X, en la obra de Bacon, logra hacernos partícipes de esa desmesura, en apariencia imposible de abarcar y, más aún, de definir o siquiera de deletrear: su desmesura provoca un juego de correspondencias ilimitadas, ocultas en la repetición, como permanece escondida la evidente “Carta robada” de Poe.

La insistencia, la aliteración —implícita en la misma pronunciación de la palabra horror— contradice su obviedad y subraya el sentimiento que se intenta convocar. Subrayar la palabra con la exuberancia abusiva de su sonido podría ser simplemente cacofonía: en Poe, en cambio, se convierte bruscamente en la metáfora que el abuso mismo hace aflorar: la angustia, el miedo se convoca en la raíz que los engendra.

La reiteración provoca la ambigüedad, por el mismo hecho de su repetición intencional. La organización de esta prosa —la de Poe, o de esa plástica, la de Bacon— determina de entrada su eficacia: la excitación provocada por la repetición excede cualquier límite.

* * *

Thomas de Quincey, el comedor de opio más famoso de la historia, confesaba que recurrió a la tintura de láudano con el objeto de aliviar el más terrible dolor que existe, aún más terrible que los dolores de parto.

Dolor lancinante, atroz, horrendo, desesperante, insoportable, ni más ni menos que el dolor de dientes: Eso y solamente eso me impulsó a recurrir al opio, explicaba, comparando su adicción con la de otro opiómano célebre, el poeta Samuel Taylor Coleridge: La obsesión que me persiguió con furia y de manera intermitente toda la vida fue el reumatismo facial, combinado con el dolor de muelas. Dolores hereditarios que quizá, pensaba, hubiesen podido paliarse usando remedios más simples para mejorar la circulación, reducir el dolor, la rigidez y los espasmos musculares, remedios que quizá le hubiesen impedido caer en la adicción.

¿Podría afirmarse que las confesiones de un opiómano son una elegía entonada para celebrar los efectos bienhechores del opio, en su intento por aliviar las torturas causadas por el dolor de muelas?

Nadie en Europa está a salvo de ese dolor, afirma De Quincey. Piensa, sin embargo, que es difícil que pueda ocasionar la muerte.

Lo desmiento, esa enfermedad puede extenderse a todo el cuerpo, atacar el corazón y provocar la muerte, como bien puede leerse en la obra de Thomas Mann, quien a su vez hace morir a su elegante protagonista —llamado asimismo Thomas— de una septicemia provocada por la infección de una muela, dolencia que aqueja igualmente a Hanno, el único hijo de Thomas y Gerda Buddenbrook, como si la decadencia de la familia y sus miembros se metaforizara en los dientes.

(Y Ramsés II, quien reinó en Egipto durante más de sesenta años, murió de una septicemia provocada por los abscesos que tenía en los dientes).

El comedor de opio, libro autobiográfico, escrito para desmentir una calumnia de Coleridge, fue concebido en realidad, insiste su autor, no para ensalzar el poder del opio y sus efectos sobre la enfermedad y el dolor, sino para intensificar el poderoso y sombrío mundo de los sueños. En suma, el opio como inductor de sueños y alucinaciones.

El opio parece poseer una virtud específica, no solo para exaltar los colores del escenario soñado, sino para ahondar sus sombras y sobre todo para fortalecer el significado de sus terribles realidades, declara De Quincey en Suspiria de profundis, donde relata su tercera y más irreducta caída en la opiomanía.

El opio en la Inglaterra de su tiempo se vendía en las farmacias y era muy barato, se usaba universalmente por todas las clases sociales. Las damas de compañía y las nanas les daban gotas de láudano a los ancianos y a los niños para adormecerlos.

Los juegos de infancia de los Brontë fueron intelectuales desde muy temprano. Existen numerosas pruebas de su precocidad: sus obsesiones, presentes en las novelas de las tres hermanas, ya se revelaban en los cuadernillos que escribieron cuando eran niñas. En ellos destaca la figura diabólica y vampiresca de Lord Byron. Branwell, considerado como el más dotado de los hermanos, y cuyo desastroso final es típicamente romántico y literario, muere de tuberculosis. Al igual que sus famosos contemporáneos, era adicto al opio, distribuido en forma de gotas o de píldoras económicas que el joven compraba a seis peniques la caja en una farmacia que visité cuando estuve en Haworth, pueblecito inglés cuyo cementerio está situado frente a la casa donde vivieron, murieron y escribieron Ann, Charlotte y Emily.

En el establecimiento donde Branwell compraba sus remesas de láudano, se venden ahora manitas de jabón color de rosa que de manera extraña simulan muñones.

* * *

Cuando era estudiante en París, comíamos en un enorme restorán universitario. Consignas de orden y prohibiciones de todo tipo se leían en la puerta de entrada. Recuerdo una en especial: no entrar con sombrero en el recinto. Si alguien osaba violar esa norma, los estudiantes, sentados en largas y toscas mesas, golpeaban con los cubiertos sus escudillas.

Recuerdo una ocasión en que estábamos haciendo fila, detrás de un francés y un africano, este último proveniente de alguna de esas regiones conocidas entonces como la France d’Outre Mer.

De repente, discuten, vociferan, se golpean. El estudiante africano le arranca de un mordisco un pedazo de oreja al francés que lo insultó.

Los dientes convertidos en fangs.

Con furor y, de inmediato, los estudiantes golpean con sus cubiertos las escudillas repletas de un guiso repugnante.

El alboroto y la sangre se confunden.

Pocos meses antes había comenzado la guerra de Algeria.

Albert Camus recibió en 1957 el premio Nobel. Sartre lo rechazaría pocos años después.

SOBRE EL AUTOR

(Foto: Richard Hirano)

Es narradora, crítica literaria y catedrática de la UNAM; además, desde 1995 es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Aunque tiene más de 50 años de trayectoria en el medio de los estudios literarios, recién a los 48 años publicó su primer libro Las mil y una calorías. Después siguieron más de una veintena de novelas y cuentos, entre las que destacan Las genealogías (1981), Síndrome de naufragios (1984), El rastro (2002), Coronada de moscas (2012) y La cabellera andante (2015).

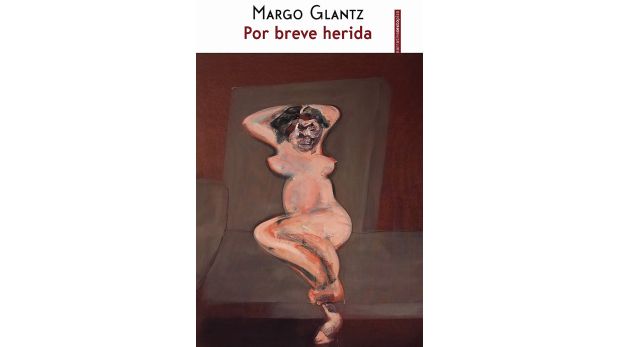

En Por breve herida, vuelve a uno de sus tópicos recurrentes, el cuerpo; pero en esta última novela, los dientes son los protagonistas.

Sobre el libro

Nombre: Por breve herida

Autora: Margo Glantz

Editorial: Sexto Piso

Páginas: 288

Precio: S/ 93,00

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UVDKSL2KSNHNPC3EK4JUZCFKZI.jpg)

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/W56ZCOWRWJA3ZO3OK3USBGEJY4.jpg)

:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/SNLTBLR5BRFYLB37K2QK7EPCFA.jpg)

:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/3NK2WXV2QNGQ5JQYCIKHP7ILIE.png)

:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/UOUSXF6OBRGTHJRJ5F24MG5BTE.png)

:quality(75)/elcomercio.pe/resizer/cELcrW5azhOt7VOqMr7AGVyLW84=/314x157/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/YGAQDHXKOFDSDDTBHMRO7LPESE.jpg)

:quality(75)/elcomercio.pe/resizer/NKwu5aAyyUU0yzH4g4x3yNPQvWc=/314x157/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/JVF676V73BFSBGVVJLQZ6MNDRU.jpg)

:quality(75)/elcomercio.pe/resizer/ETEyBBK7VGMp5jHXhuxPWaQv2sI=/314x157/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/WPJ3A63PWZGSNOBULGV3WO5TRE.jpg)

:quality(75)/elcomercio.pe/resizer/A07DRy69VPb5xsGTstFvXN5Xv8E=/314x157/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/B7EUKHGHCNAKRMMWTDY5EKE6P4.jpg)

:quality(75)/elcomercio.pe/resizer/-6iKl-bAfM2aCz6F5enVP0vi8jE=/314x157/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/MUGQG2AMVZDMVBLNIU3KZDGPRE.jpg)

:quality(75)/depor.com/resizer/wnrvPTvI3Srw-QaK3LpV1kEBIYk=/314x157/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/EFUTWT47GJHTFIQTB2J7KZUSNU.jpg)